| -Ampliado y actualizado el 01 de abril de 2008- DESDE HACE UNOS AÑOS, PODEROSOS E INFLUYENTES GRUPOS EXTRANJEROS LIGADOS A LA IZQUIERDA EUROPEA Y A MOVIMIENTOS HUMANISTAS O ECOLOGISTAS INTERNACIONALES, ESTÁN FOMENTANDO EL LEVANTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL SUR DE CHILE CON EL OBJETO DE PROVOCAR UNA APARENTE RUPTURA SEPARATISTA. LOS CASOS DE ATENTADOS INCENDIARIOS EN TRAIGUÉN Y LOS INTENTOS POR SABOTEAR PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EL ALTO BIOBÍO HAN PUESTO EN EVIDENCIA LA PRESENCIA DE MISTERIOSOS AGENTES EXTRANJEROS AGITANDO A LOS MOVIMIENTOS "INDIGENISTAS" E INCLUSO APOYÁNDOLOS CON GRANDES CANTIDADES DE DINERO DESDE POTENCIAS INTERNACIONALES E INCLUSO PAÍSES DEL VECINDARIO

Los indígenas de la región Americana han tenido notable participación en la historia de la formación cultural y nacional de cada uno de sus países. También fueron un aporte extraordinario en los procesos de emancipación. Bien se sabe de muchos de ellos luchando codo a codo con las fuerzas libertadoras y de las simpatías que O'Higgins y San Martín tenían sobre ellos, y viceversa. Estudios recientes demostrarían incluso que el General San Martín era descendiente de indígenas por parte de madre. En la Argentina también destacaron durante el cautiverio forzado del Libertador José Miguel Carrera, a quién llamaron el "Pichi Rey", líder en la lucha contra la imposición del centralismo de Buenos Aires sobre las demás provincias, que a la larga permitiría el triunfo del federalismo. Años más tarde, la fuerza de guerrera y heroica del pueblo mapuche quedaría plasmada en Chile con la actuación destacada del Capitán de Ejército Juan Lorenzo Colipí, hijo de un cacique araucano, durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Fue la fuerza del indígena la que permitió que la historia siguiera en Chile un curso muy particular, influyendo profundamente en la formación de su identidad nacional. Los aguerridos viajeros españoles -"con una mano en la espada y la otra en el arado", al decir de Nicolás Palacios y Miguel Serrano- se encontraron cara a cara con una raza guerrera e indómita, misma que había sido capaz de contener el avance de los incas sacando una buena fracción de Chile del patrón común de influencia incásica sobre el territorio. Se trataba del araucano, el mapuche que inspiró a Alonso de Ercilla, otro poeta y guerrero, a la escritura de "La Araucana", una saga de historia y leyenda que también representa toda una excepción dentro de la historia de la conquista de América. Sólo en estas tierras chilenas salvajes, los españoles perdieron más del doble de la cantidad de hombres que a la Corona le costó conquistar el resto del Nuevo Mundo, motivando una frase histórica del soberano: "En Chile he perdido a casi todos mis guzmanes", aludiendo al término "Guz-Man" ("Hombre Bueno") con que se señalaba entonces a los guerreros de origen godo. Y es que estos araucanos parecían tener un sentido y una creatividad militar completamente distintos de los demás grupos étnicos de la región sudamericana a pesar de la simplicidad de su civilización si se la compara con la de otras culturas del continente. Latcham y Encina llamaron "moluches" ("hombres de la guerra"), a la misteriosa raza originaria de la que procederían los mapuches. Como puede verse, el elemento indígena está incorporado a la formación nacional desde los orígenes de la misma historia chilena. Podrá discutirse sin duda alguna el éxito de su participación en la sociedad nacional o la confrontación entre su cultura real y su cultura según la interprete la sociedad imperante, pero el indígena chileno es precisamente eso: un chileno. Incluso gran parte de la vida doméstica ha heredado elementos muy positivos de la influencia indígena, manifiestos a través de costumbres fuertemente arraigadas en la sociedad chilena, como por ejemplo el hábito estricto de la ducha diaria, asociado muy probablemente al rigor con que los indígenas practicaban la norma higiénica de bañarse habitualmente en aguas de los ríos, incluso en los días más fríos, como lo testimonian algunas crónicas españolas. Afectados por la pobreza y la marginación, e incluso empujados a vivir en la cordillera en situación de semi abandono, muchas veces, Chile no puede permitirse mirar a los cerca de 600 mil indígenas del territorio como un grupo distinto o como algo ajeno al resto de la población nacional, con un lugar diferente en la fila de las soluciones prioritarias pendientes. Los indígenas son, en primer lugar, compatriotas, y como tales, merecen la atención de un Gobierno Central que no ha distinguido entre indígenas o caucásicos para persistir en años de marginación de las zonas y regiones extremas de nuestro país, provocando un gravísimo e histórico daño a amplios sectores de la comunidad nacional, entre los cuales se encuentran, por supuesto, nuestros queridos indígenas de los sectores rurales. El discurso victimista y lacrimoso de los activistas "indígenas" suele poner al elemento mapuche en una situación de víctimas gratuitas de una cruel represión racista o de una criminalización opresiva permanente. Para ello, se recurre a toda clase de dudosas encuestas, algunas de escasísimo rigor y rotuladas por grupos proclives a esta misma causa de autonomía o emancipación territorial. Se han presentado algunas de resultados francamente risibles, de hecho, en donde el 85% de los chilenos aparece apoyando la idea de que los indígenas serían víctimas de la discriminación y que merecen autonomía territorial y administrativa. Para despejar esta clase de confusiones y desinformaciones, y antes de entrar al grueso del tema que nos convoca, quisiéramos recordar los resultados de una de las pocas encuestas realmente serias y científicas que se han realizado al respecto, y que corresponde a la "Mapuches Urbanos y Rurales de Hoy", del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada en diciembre de 2006, efectuada entre la población mapuche de 18 años y más residente en las regiones VIII, IX, X y Metropolitana (1.487 personas autodefinidas como mapuches, más una muestra de control de 1.484 que se autodefinen como no mapuches pero viven en los mismos poblados). Los categóricos resultados de esta medición son los siguientes:

Las internacionales del marxismo siempre supieron emplear políticamente los asuntos del racismo y del "indigenismo" ("indoamericanismo", le llaman con impropia connotación bolivariana) en su lucha por la conquista del poder en las sociedades occidentales a pesar de que, como lo demuestra la historia, los regímenes del bolchevismo llegaron a ser las tiranías más salvajes en el tratamiento de grupos raciales o religiosos minoritarios, superando ampliamente en crueldad a las dictaduras europeas de la primera mitad del siglo XX y a las que se les achancan los más recordados crímenes contra la humanidad o genocidios. Así lo había declarado en 1912 el entonces líder del Partido Comunista británico, Israel Cohen, en su pasquín político "Un Programa Racial para el Siglo XX", donde escribe: "Nosotros debemos advertir que más poderosa arma con que cuenta nuestro partido es la tensión racial. Machacando la conciencia de la gente de raza negra, por siglos oprimida por la gente de raza blanca, puede configurarse un gran proyecto para nuestro Partido Comunista. En los Estados Unidos podremos dar con un triunfo rotundo. Si exaltamos a la minoría negra para que se vaya contra la mayoría blanca, nosotros podremos conseguir que se introduzca entre los blancos un complejo de culpabilidad por la explotación de la gente negra. De este modo, haremos que los negros se destaquen en todos los ámbitos de la vida, en lo profesional, en el deporte y en el espectáculo. Con dicho protagonismo, la gente negra se mezclará con la gente blanca, iniciándose un acercamiento gradual de los Estados Unidos a nuestros propósitos". En América Latina, el antiguo movimiento "Tupamaro" en Uruguay (ya "socializado", en nuestros días), las acciones maoístas de "Sendero Luminoso" en Perú, el mal llamado "Sandinismo" nicaragüense y los demás movimientos marxistas adictos a la llamada "Cosmovisión Andina" fueron temprana evidencia de que el "indigenismo" y los temas étnicos estaban siendo explotados por grupos subversivos de izquierda con una connotación americanista y bolivariana bastante curiosa, puesto que Marx despreciaba profundamente la memoria de Bolívar y al republicanismo latinoamericano según consta en sus escritos, además de que el pensamiento esencial del marxismo no admitía entre los hombres diferencias raciales o étnicas que no se inscribieran en el mínimo motor de las contradicciones económicas de las dos únicas clases sociales relevantes que reconoce: el burgués y el proletario. Como era de esperar, los "indigenistas" que siguen a dedo esta tendencia en nuestros días, suelen verter honoríficas y elogiosas descripciones sobre el Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, por el hecho de que en 1970 fundara una "Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas" con la intención de expropiar unas 150 mil hectáreas de terrenos en manos particulares para "devolverlos" a sus dueños originales indígenas. Finalmente, fueron cerca de 300 hectáreas las expropiadas y luego entregadas en concepto de "reparación histórica". Obviamente, los propagandistas de la memoria de aquella época cubren con un manto piadoso la verdadera intención de estas medidas populachistas, cual era aumentar más aún la intervención de la Reforma Agraria y la paralización productiva de los campos chilenos que estaban en manos de la burguesía latifundista y terrateniente. Se recordará también que los experimentos para "devolver" la tierra a los trabajadores, en la práctica significaron la ruina de la vida rural chilena y trajeron como consecuencia uno de los daños históricos más graves a las comunidades indígenas del campo, cuya única posibilidad de trabajo era frecuentemente ser peones o empleados de haciendas, o bien pequeños productores. Sin embargo, años más tarde, el gran culpable de estos sucesos de antaño, el ex Ministro de Agricultura de la UP, Jacques Chonchol, declararía el diario "La Tercera" del 7 de marzo de 1999 su apoyo y el de su minúsculo partido "Alternativa de Cambio" a los violentos sucesos provocados por indígenas en Traiguén dos días antes (ver más abajo), acusando al Gobierno Militar de haber vendido las tierras "devueltas" valiéndose de una "contrarreforma", omitiendo recordar, por supuesto, que gracias a su propia responsabilidad esos mismos terrenos estaban parados y productivamente en la quiebra a la caída del Gobierno de Allende. Demás está decir que el izquierdismo chileno jamás ha reconocido estos graves desaciertos de la UP para con las comunidades indígenas, e insiste en presentar la figura del ex Presidente Allende como un político ejemplar en materia de tratamiento a las minorías étnicas del Sur de Chile, tal como los bolivianos mantienen viva la imagen de Víctor Paz Estenssoro, cuya revolución del año 1952 sólo terminó por arruinar los campos y las poblaciones aymarás en lugar de rescatarlos de la marginación. Otro gran retraso que tuvo el izquierdismo revolucionario chileno en su afán por importar al país frentes como el Farabundo Marti salvadoreño o incluso el guevarismo, fue la imposibilidad de instalar en Chile guerrillas paramilitares establecidas en sectores rurales, especialmente durante el Gobierno Militar que desbarató todas y cada una de las intentonas de los años ochenta por trasladar cuadros de guerrilla al Sur de Chile o las internaciones masivas de armas como las de Carrizal Bajo, cerca de Huasco, obligando a los grupos subversivos a desempeñarse en acciones esencialmente urbanas, donde nunca cosecharon grandes éxitos y donde se vieron imposibilitados de incorporar al elemento indígena en el combate revolucionario permanente. La misma frustración debieron vivir los "montoneros" argentinos durante similar período, por lo que no es casual que ahora, con ambos países en democracia, las aguas del "indigenismo" estén siendo agitadas simultánea y coordinadamente por aquellos mismos revolucionarios de antaño. Cabe indicar que, hasta entonces, las iniciativas del llamado Consejo de Todas las Tierras o "Aukin Wallmapu Ngulam" eran bastante distintas a las que se ven en nuestros días, orientadas más bien a una sinceridad cultural y a un rescate de la identidad indígena mucho más cercana a lo auténtico. Por ejemplo, en marzo de 1991, el Consejo llamó a concurso para la creación de la bandera oficial mapuche que hoy se conoce, más otras cinco relativas a distintos pueblos indígenas (huilliche, lafquenche, nagche, pehuenche y huenteche). Es conocida de sobra la actual influencia de internacionales de la izquierda sobre los movimientos "indigenistas" que sacuden la región sudamericana y que también cruzan halagos y apoyos explícitos con los agitadores del pueblo mapuche en Chile, como el "etnonacionalismo" peruano, los movimientos altiplánicos de restitución de la "Nación Aymará", los cocaleros bolivianos de Felipe Quispe y la izquierda aymará de Evo Morales. Las relaciones entre los movimientos subversivos "indigenistas" de Bolivia y Colombia con el narcotráfico y el lucrativo negocio de los secuestros han sido demostrados hasta la saciedad. Se han descubierto, además, nexos claros con el castrismo cubano y el chavismo venezolano; inclusive, en enero de 2004 la oposición al Gobierno de Hugo Chávez en Caracas acusó al líder del bolivarismo revolucionario de estar financiado las actividades antichilenas del diputado Evo Morales en Bolivia, precisamente en los días en que el mandatario venezolano declaraba su deseo de "bañarse en una playa boliviana". Así lo denunció don Alfredo Coronil Hartman, secretario de Asuntos Internacionales del partido venezolano Acción Democrática. Morales reconocería después que se estaba valiendo precisamente de elementos "indígenas" de Chile para intentar fundar en este país una versión local del Movimiento al Socialismo (MAS) que también pretendía exportar a Perú y a los países de la Gran Colombia (Diario "El Mercurio" del viernes 25 de febrero de 2005). Sea ésta, entonces, otra demostración de los compromisos que la izquierda pseudo bolivariana chilena mantiene con los representantes del castro-chavismo continental utilizando de manera instrumental temas sociales relativos al indigenismo, los derechos humanos y la integración "latinoamericana". Veremos, a continuación, cómo el izquierdismo y los movimientos "progresistas", en su necesidad de fracturar la unidad nacional con fines políticos, se valieron de una gran cantidad de grupos internacionales para provocar en Chile un aparente brote secesionista entre las pretensiones de autonomía de algunas comunidades indígenas.

En 1978, llegó a Chile el Presidente de la Organización Mundial de Pueblos Indígenas, el jefe indio George Manuel, quien viajaba acompañado de varios funcionarios de la Iglesia de Canadá, su país de origen. Fue la primera vez que agrupaciones internacionales con algún grado de vinculación con la izquierda intentaron intervenir en Chile en el asunto del "indigenismo", en este caso, manifestando su preocupación por la situación de los mapuches durante el Gobierno Militar. A fines de los ochenta comenzó un nutrido intercambio con estas organizaciones "indigenistas". Coincidía este período con la caída del Muro de Berlín y de la llamada "Cortina de Hierro" de la Guerra Fría, anticipo inevitable del fin de la era bolchevique, situación ante la cual los movimientos de corte izquierdista o simpatizantes del izquierdismo comenzaron a agruparse en torno a movimientos internacionales y ONG's con las más diversas banderas de lucha, todas ellas orientadas al "progresismo" político. Es lo que se ha llamado "estructuración instrumental" del izquierdismo, especialmente por ser la cara política que asume en países de tradición capitalista, como Estados Unidos o Inglaterra: ecologismo, humanismo, antirracismo, antimilitarismo y, por supuesto, indigenismo. En 1989 viajó hasta Vancouver, Canadá, el dirigente indígena chileno Melillán Painemal, donde dio una acalorada conferencia sobre la situación del pueblo mapuche en Chile. Painemal era vicepresidente de la Organización Mundial de Pueblos Indígenas. Al año siguiente vino a Chile una delegación de jóvenes indígenas de la "squamish nation" de Canadá, vinculada a la British Columbia University. Otros niveles de contactos se dieron con el "Comité Coordinador del Pueblo Mapuche de Montreal", la "Canadian Alliance in Solidarity with the Native Peoples", la "Aboriginal Right Coalition" y la "Assembly of Firs Nations". Esta última cuenta con financiamiento directo del gobierno federal canadiense. Coincidía este período también con dos hitos importantísimos: la aparición de vínculos de los florecientes movimientos indigenistas chilenos con ONG's verdes y humanistas de España e Inglaterra, y luego la disidencia de un gran número de indígenas de las filas del cada vez más débil e inoperante Partido Comunista de Chile. Sobre esta última deserción podrá pensarse que la salida de los indígenas se debió a motivos ideológicos, más no fue así: el famoso dirigente indígena Aucán Huilcamán, por esos mismos días, abandonaba las filas comunistas molesto por los acuerdos electorales comunistas para Nueva Imperial con el candidato de la Concertación, decididos en el partido. Volveremos a hablar de su importancia en este fenómeno de agitación, más abajo. En abril de 1989 debutaría en la campaña el excéntrico abogado francés Philippe Boiry, quien se autoproclamaba descendiente de Oriele Antoine de Tounens, el "Rey de la Araucanía y la Patagonia", y por lo tanto, sucesor del trono en una suerte de monarquía en el exilio (ver más abajo). Invitado por la Federación de Pueblos Indígenas argentina, visitó algunos territorios indígenas de Chile y Argentina, según él "preocupado" por la situación de vida de los mapuches de la zona. Boiry, a pesar de ser considerado muchas veces como un charlatán, forma parte de importantes centros históricos y académicos ligados a la alta masonería francesa. Los contactos con organismos internacionales se mantuvieron intactos entre 1990 y 1993. Se sabe que estos son tan poderosos que, a través de sus ONG's, consiguieron que el Gobierno de Canadá aportara alguna buena cantidad de dineros a los grupos aborígenes chilenos para ser empleados en proyectos de desarrollo comunitario. Sin embargo, estos mismos grupos protagonizarían poco después los primeros alzamientos "emancipadores" (Diario "La Segunda", viernes 30 de abril de 1999, pág. 24). Boiry, por su parte, emitió una gran cantidad de comunicados de apoyo a los indígenas en proceso de alzamiento y a los pehuenches de Alto Biobío, a partir de 1997. Cabe recordar que hacia aquel año hubo también intercambios entre representantes argentinos del movimiento humanista internacional y los dirigentes mapuches que hoy figuran como agitadores del independentismo, encuentros que incluyeron hasta una visita del filósofo político argentino Mario Rodríguez Cobos, alias "Silo", en apoyo a la actividad de Huilcamán y asociados en favor de restaurar sus "derechos territoriales ancestrales". Curiosamente, los organizadores de estos encuentros eran miembros del denominado Partido Humanista, dirigido por el señor Tomás Hirsch Goldschmith. El mismo grupúsculo político, aliado a los Verdes, había controlado a principios de los años noventa el Ministerio de Bienes Nacionales, desde donde facilitaron y apoyaron ciegamente la compra compulsiva de territorios australes por parte de magnates extranjeros como Douglas Tompkins, acciones abusivas contra los colonos de la zona y que atropellaron los derechos que a estos les asistían por ser habitantes de varias generaciones en los terrenos ahora adquiridos en tan oscuras circunstancias. Desde entonces, se ha convertido en una constante descubrimiento de elementos extranjeros infiltrados en las más violentas manifestaciones independentistas de estas comunidades indígenas de Temuco y zonas interiores. Sirvan de ejemplo los siguientes casos:

También se suman los comprobados contactos entre estos y los miembros de las citadas organizaciones vinculadas a su vez con la guerrilla de Chiapas y el apoyo a los grupos subversivos de Colombia. La presencia de estos grupos internacionalistas, profundamente ligados también al izquierdismo, tiene una explicación tan clara como alarmante. Vale advertir en este punto las conclusiones del investigador mexicano Juan Enríquez, miembro del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, experto en temas de índole política internacional, ex-funcionario de Gobierno y negociador de la paz en Chiapas. El un artículo de "Foreign Policy" de 1999, asegura que Chile y Argentina se encuentran entre los países con mayor peligro de brotes secesionistas en Sudamérica, con la probabilidad de que surjan nuevos países en el sector Sur de ambas naciones, tomando territorio de las dos. El analista parece referirse tanto a la compra compulsiva de vastas extensiones de territorios austral por parte de millonarios "ecofilántropos" como a los brotes de independentismo indígena que resuenan a ambos lados de la cordillera. Enríquez debe conocer bien el tema, pues la Fundación Rockefeller, de la que es miembro, aparece en la lista de los organismos que más dinero han aportado a los grupos internacionales de ecologismo como la Fondo Mundial para la Naturaleza (otra de las financieras del "Consejo de Todas las Tierras") y organismos derechos humanos relacionados también con la agitación indígena en el Sur de Chile. Nótese también que el apoyo internacional que reciben estos grupos puede rondar el orden político más que la poco sutil intervención directa. Así sucede, por ejemplo, con la muy politizada organización internacional Human Rights Watch (HRW), otro de los bastiones neoliberales y anticonservadores con gran poder e influencia, que durante el octubre del 2004 presentó un informe en donde se culpaba a Chile de supuestos abusos judiciales contra agitadores mapuches, que eran tratados como "presos políticos" y con "juicios injustos". De hecho, es tal la peligrosa ignorancia de HRW sobre el sistema jurídico chileno que, en su página web, puede leerse en el Informe sobre el 2004 relativo a Chile (los subrayados son nuestros):

Consultado por un medio de prensa ("Las Últimas Noticias" del viernes 29 de octubre de 2004) el Senador institucional Enrique Zurita sostuvo con acierto que HRW estaba "equivocada, como lo están los países europeos que no nos entienden. Suiza nos negó una extradición, porque creyó que seguía gobernando Pinochet y que no había un estado de derecho". Es una brillante descripción de la creencia con que muchas organizaciones intervencionistas han pretendido meter sus manos en Chile, usando como excusa la situación indígena y los derechos humanos.

Dentro de la gran cantidad de errores que la legislación chilena ha cometido en las últimas décadas en relación con variadas materias de orden social y de interés nacional, en 1993 vería la luz la llamada Ley Indígena. La promesa de promulgarla algún día había sido la forma en que la Concertación se había garantizado muchos votos indígenas a partir de acuerdos del año 1989, celebrados con algunas comunidades. Con todas sus buenas intenciones aparte, la nueva ley inmovilizaba la llamada "propiedad indígena" con el propósito de proteger a las comunidades indígenas del peligro de perder sus tierras "ancestrales", lo que resulta en un problema político y más que en la altura de un tema nacional, de fondo, pues estimulaba la expectativa de ciertos grupos indígenas por conseguir plena autonomía y autodeterminación territorial, algo imposible en el concepto de unidad del Estado-Nación, por mucho que moleste el término. También se prestó para posteriores escándalos de corrupción, como sabemos, que involucraran a la Corporación de Desarrollo Indígena precisamente con los dineros de los grupos humanos identificados como los más pobres de Chile, es decir, los propios indígenas. Se recordará que en aquellos años se vivía aún un fuerte debate histórico a nivel mundial como consecuencia del aniversario 500 del Descubrimiento (o Redescubrimiento) de América, celebrado en 1992, con todo el costo humano que esto trajo a las etnias nativas del territorio americano durante la Conquista del mismo, por lo que no extrañan estos intentos por dar gestos de "reparación" y "reivindicación". Si a este sentimiento sumamos el interés que existían también en el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar por lucirse ante la comunidad internacional como una administración humanitaria y tolerante, para establecer sus diferencias con la imagen que se atribuía al Gobierno Militar, el inmediatismo y la precipitación de las decisiones se multiplicaron exponencialmente. En tanto, los vínculos de mapuches chilenos con correligionarios canadienses (a través de las Universidades de Columbia Británica y de Regina) se mantuvieron en progresión durante aquel mismo período de tiempo. La ley fue celebrada por todos no tanto en su efecto instantáneo, sino más bien por las puertas que podía dejar abiertas. La peligrosa bomba de tiempo quedó instalada casi seis años, aunque no en silencio, pues connotados políticos y académicos vinculados a la izquierda chilena mantuvieron viva la hoguera del debate sobre el sometimiento indígena desde el Quinto Centenario (ver más abajo) y azuzaron a las comunidades indígenas a adherir a corrientes políticas de corte "progresista" para canalizar sus propias demandas. Azuzado por sensiblerías falsamente humanistas que están de moda y por el discurso "políticamente correcto" que tanto gusta a las pacatas y menos escrupulosas autoridades, la cruzada "indigenista" alcanzó rápidamente niveles de aceptabilidad y difusión amparándose en los dogmas de la "Raza Originaria" y de los "derechos ancestrales" para mantener y fomentar el estado de un Apartheid benevolente "políticamente correcto" para el pueblo mapuche y, por extensión del cortapizza, para todas las llamadas "minorías étnicas". Los mitos "indigenistas" pasan por suponer que las comunidades indígenas serían "puras" racialmente hablando, cosa impensable si reparamos que en el siglo XVII los cronistas ya describían el mestizaje con españoles o entre los propios indígenas a tal punto que resultaba muy difícil encontrar indios "puros", salvo en lugares apartadísimos del territorio. Obviamente, en tres siglos la situación difícilmente podría mejorar si no es para revolver más aún el mestizaje, por lo que los araucanos que actualmente se identifican con el pueblo mapuche, a estas alturas, sólo son mestizos con predominio de elemento indígena, pero mestizos al fin y al cabo, como el elemento dominante del resto de toda la población nacional. Esto se confirma en el hecho de que muchos de los miembros activos de las comunidades alzadas de indígenas del Sur de Chile se han cambiado sus apellidos a pseudónimos o han hecho prevalecer el apellido de origen mapudungún en alguno de sus ancestros, a pesar de que no son indígenas e incluso algunos marcharon desde ciudades para incorporarse al estilo de vida de esos grupos asumiendo "chapas" con nombres de origen indígena. La fiebre por el "Bicentenario", para la celebración de los 200 años de la Independencia de Chile, tiene mucho de este sentido oblicuo y poco riguroso del discurso "políticamente correcto", al presentar a Chile como una nación cuya historia propia comienza sólo en 1810, arrojando por la borda siglos de historia y de formación nacional que comienza, cuanto menos, con la llegada de Pedro de Valdivia a sus territorios por ahí por el 1541. En diciembre del año 2000, por ejemplo, se realizó en dependencias del Edificio Diego Portales de Chile una "Conferencia Preparatoria de las Américas contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación". Como sus organizadores extranjeros desconocían absolutamente la realidad nacional, creyeron posible imputarle a Chile la acusación de "racismo" contra ciudadanos de raza negra (!). Los representantes en Santiago, desesperados por justificar tan curiosa acusación, corrieron a buscar alguna comunidad de ciudadanos de origen negro en Chile a los cuales señalar como objeto de actos discriminatorios. Apenas encontraron un puñadito de mulatos viviendo en algunos fundos del Valle de Azapa, en Arica, que eran descendientes de varias generaciones de los trabajadores agrícolas allí establecidos antes de la Guerra del Pacífico, y habían formado familias con gente más bien caucásica de la zona, pero de los que sólo quedaba un recuerdo de la gran cantidad de familias mulatas y negras que alguna vez habitó esta ciudad. A pesar de esto, fueron pomposamente presentados como afro-chilenos durante el encuentro, y una de sus representantes solicitó directamente una representación propia y especial en el Congreso Nacional, según el diario "Las Últimas Noticias" del 4 de diciembre de aquel año. Sin embargo, hasta esta Conferencia contra la Discriminación fue acusada de "discriminar" a la comunidad indígena, según alegaron representantes de esta última en plena realización de las reuniones. Pero, casi exactamente cinco años después, la presidenta de esta organización (de militancia DC) protagonizaba un escandaloso acontecimiento, al escapar de la justicia y reaparecer una vez prescritos los delitos que se le imputaron por haber falsificado su reelección a en la comuna de Camarones.

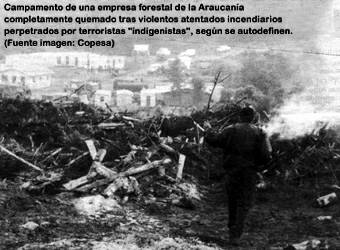

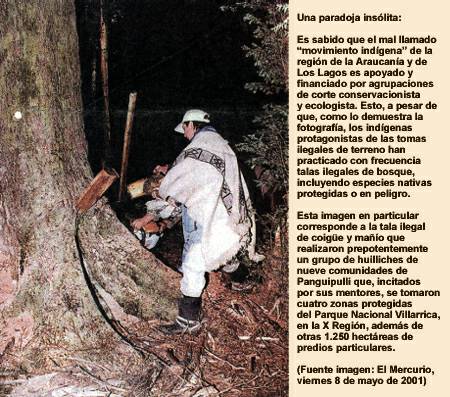

El 22 de enero de 1999 fue presentado a La Moneda un completo informe de la Policía de Investigaciones de Chile, en el que se advertía que una escalada de confrontaciones y enfrentamientos con comunidades indígenas del Sur, particularmente los mapuches, se fraguaba secretamente y estaba por estallar. Durante el mes de marzo siguiente, un grupo de parlamentarios del Partido Por la Democracia -alertados por las noticias proporcionadas por Investigaciones de Chile y por los propios mapuches- dio crédito públicamente a los temores expuestos y solicitó directamente la aplicación de la Ley de Seguridad Interior de Estado. Con extraordinaria precisión, anticiparon que los principales grupos violentos se estaban organizando en la zona de Traiguén. Inclusive, el senador Roberto Muñoz Barra advirtió al subsecretario de Interior, don Guillermo Pickering, que las actividades forestales que estaban a punto de realizar las empresas Arauco y Mininco sobre 800 hectáreas de pino y eucalipto, iban a ser violentamente reprimidas por las comunidades indígenas que habitaban zonas aledañas ("La Tercera", 4 de marzo de 1999). El acierto a este pronóstico iba a ser escalofriante. Aquel año, sin embargo, se acercaban las elecciones presidenciales, por lo que el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle poco y nada de interés prestó a este documento en un ambiente eleccionario altamente reñido no sólo por la confrontación entre el concertacionista Ricardo Lagos Escobar y el abanderado de oposición Joaquín Lavín Infante, sino también porque la Concertación habría de vivir su propio proceso de medición de fuerzas internas en las primarias para definir al candidato del bloque, y en las que quedaría marginado Andrés Zaldívar, líder demócrata cristiano al igual que Frei Ruiz-Tagle. En tales circunstancias, la politiquería cubrió de nubes toda posibilidad de atender con prontitud lo que estaba sucediendo en Arauco y el Gobierno desestimó explícitamente la posibilidad de nuevos conflictos, creyendo que los pocos que se contaban a la fecha eran situaciones aisladas. Poco responsable y siempre contradictorio, el subsecretario Pickering declaró en la prensa sobre estas advertencias: "...el pueblo mapuche no está en una actitud de violencia ni pretende violar el orden institucional del país. Los incidentes ocurridos son focos puntuales, protagonizados por pequeños grupos". Increíblemente, mientras La Moneda hacía estas declaraciones que hoy resultan irónicas por su casi patológica ingenuidad, en la zona de Collipulli comenzaban a agruparse unos 130 propietarios agrícolas en torno a un "Frente Comunal por la Defensa de las Tierras", ante la inminencia de que el conflicto se venía encima. Y, para manchar más de sarcasmo la candidez del Gobierno, los graves incidentes anunciados comenzaron en la madrugada día siguiente al de las declaraciones de Pickering, cuando un grupo de 300 exaltados de las comunidades Temulemu, Dadaico, Pantano y Lumaco, cuidadosamente organizados en filas de "choque" y "autodefensa" y dirigidos por un "comandante" (al estilo de los batallones callejeros marxistas) atacó a brigadistas y carabineros del fundo Chorrillos, al Suroeste de Traiguén, en la IX Región. Catorce heridos y diez detenidos fue el saldo de la violenta noche. La insoportable apatía por parte de La Moneda, que poco y nada cambió al asumir Lagos Escobar, caía como maná del cielo para grupos de agitación política que operaban en Chile como filiares de grandes ONG's humanistas, antirracistas y ecologistas de Suecia, España y otros países de Europa a los que los "dirigentes" mapuches viajan con curiosa regularidad. Es contradictorio que este discurso en pro de un trato especial por determinadas razas venga de organizaciones tales como Amnesty International o la Agencia de Desarrollo Internacional, cuyos publicistas se han esmerado en convencer a la comunidad intelectual internacional de que las "razas" precisamente no existen, presentado trabajos científicos como prueba. También existirían influencias provenientes de otras ONG's como el "Committee on the International Decade", del Partido Comunista norteamericano; de la llamada "League of Indigenous Sovereign Nations of the Western Hemisphere"; de la "Anti-Slavery International" inglesa; de la "Agencia Amerindia" española; de la "Organización de Naciones y Pueblos No Representados", del "Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos" y del "Consejo Indígena", los tres con sede en Holanda; del "Comité Belga América India"; el "Work Group for Indigenous Affairs" de Dinamarca; de la "Asociación Mapuche Relmu" de Francia; de los grupos "Lund", "Ñuke Mapu" y "Voz Roja Nacional Mapuche" de Suecia; y la "Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas" noruega. También se sabe de contactos con la "Red Intercultural Tinku" de Finlandia, extraño organismo que apareció involucrado en el levantamiento indígena del territorio del Ecuador. La decidida y temeraria actuación de esta clase de movilizaciones "indigenistas" -que cuenta con la venia y la asistencia de importantes autoridades parlamentarias- llegó incluso a la interrupción de discursos de autoridades y hasta del propio Presidente de la República durante el año 2000. Con el tiempo se volverían cada vez más frecuentes las violentas tomas de estancias y haciendas, así como de plantas forestales, incendios de barracas y bosques y otra serie de acciones delictivas con un claro sino de terrorismo, a las que el Gobierno se excusó permanentemente de reprimir, alegando no contar con la capacidad necesaria de fuerza (cosa de la que se olvidó el año 2004, cuando ahora la capacidad sí alcanzaba para enviar cientos de efectivos hasta Haití). Los grupos de subversión "indigenista" en Chile están ligados principalmente al Consejo de Todas las Tierras y a los llamados Movimiento Identidad Cultural Lafkenche y Coordinadora Arauco-Malleco. Una parte importante de su financiamiento procede de fondos solidarios de países como Suiza y Suecia, entregados bajo el concepto fachada de ser "proyectos de promoción cultural y social indígena". Se han revelado distintos niveles de nexos, también, con conocidos activistas europeos cuyo grado concreto de relación con la agitación "indigenista" en Chile no ha sido reconocida ni precisada. Entre ellos, figuran los diputados verdes Noel Mamère y Jean Launay, ambos de la izquierda ecológica francesa; la Fundación France Libertés, organismo dependiente del Partido Socialista francés; y no menos importante sería la participación de diputados socialistas españoles como Francisco Fuentes, Teresa Cuniliera y Jordi Pedret y el vasco Carlos Caballero, éste último varias veces señalado como miembro de la ETA. Al respecto, se recordará que en el arsenal incautado al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Iván Llanquileo en septiembre de 2007, figuraban una bandera y unos manuales de la ETA. Lo mismo sucede con Olaf Kaltmeier del "Institut für Theologie und Politik" de Münster, Alemania, y con Gastón Lion del "Association Amérique Indienne", en Bélgica. También revisamos ya que los ecologistas y algunas ONG's "verdes" han tenido una influencia determinante en el fomento de los alzamientos de pretendido carácter "indigenista" dentro del territorio chileno.

La guerra de Arauco sería un patrón fundamental en la formación de la identidad chilena desde muy temprano. Acusa influencia, además, en la fuerte y sólida uniformidad racial con la que Chile ya enfrentaba la independencia a principios del siglo XIX. En efecto, mientras en Perú o México bastaron algunos regalos o halagos de los primeros españoles para iniciar un proceso irreversible de conquista de los viejos imperios vernáculos, en Chile aún no se consolidaba el dominio de las tierras rebeldes a más de medios siglo ya de vida independiente. La situación ha permitido a los publicistas del indoamericanismo a idear un concepto extraño y de escaso rigor científico: el mito de la Raza Originaria como sustento de legitimidad de las "reivindicaciones territoriales" exigidas especialmente por las comunidades mapuches del Sur. Según el dogma que lo alimenta, la raza mapuche sería el pueblo originario de la zona de Arauco, que debió dar guerra al invasor español que vino precisamente a despojarlo de tales tierras. El invasor lo constituye el conquistador español y luego su simiente, el criollo de la República. Sin ir más lejos, en la misma moneda de cien pesos actualmente en circulación en Chile, se fomenta este mito en el cuño, como reflejo de la idealización y el romanticismo con que se aborda públicamente el tema del indigenismo. Pero la evidencia antropológica no ha dado buenos argumentos a estas teorías fundamentales. Todo parece indicar que los indígenas del Chile precolombino provenían de un tronco común denominado chincha-chileno por Latcham, de antigua influencia incásica. Es probable que incluso exista una sábana anterior, desaparecida, como lo señalaría José Toribio Medina en "Los Aborígenes de Chile":

Los mapuches, aparecidos como un cuño en la región la Araucanía, cortan súbitamente la continuidad étnica de los indígenas chilenos, pues los estudios sobre características físicas y craneanas demuestran que no pertenecen a la raíz chincha-chilena. Como del lado oriental de la cordillera también se encuentran comunidades mapuches y tehuelches, la explicación más lógica es que los antiguos indígenas del lugar penetraron desde la zona Este de los Andes hasta el territorio en el que actualmente se les identifica, desplazando a las tribus locales de origen chincha-chileno. La arqueología demuestra que esta penetración debe haber tenido lugar unos dos o tres siglos antes de la llegada de los españoles a dichos territorios. Dicho de otro modo, el pueblo mapuche sería sólo el penúltimo invasor del territorio de la Arauco, antes que los conquistadores hispanos, si se aplicara el juicio histórico estrecho que pretende validar la propaganda indigenista en su constante discurso de anatema contra el elemento español. En tal sentido, el pueblo mapuche está lejos de ser un pueblo originario, pues no es autóctono ni ancestralmente nativo, condición que no otorga tampoco el hecho de que hayan estado ya en territorio chileno a la llegada de los españoles al mismo. Un detalle muy particular es que los mapuches inicialmente no se mezclaron con los grupos locales y prácticamente vivieron por un largo tiempo en permanente hostilidad con ellos, aún cuando grupos como los pehuenches, por ejemplo, adoptaron como propio el idioma mapudungún mapuche. Sus primeros contactos con los españoles fueron relativamente amistosos, pero a la larga se impuso el sentido guerrero y la confrontación se haría inevitable. La guerra de Arauco duró con intensidad hasta 1662, aproximadamente. Prácticamente extintos, sus hombres fueron a morir por generaciones al campo de batalla. Sólo las mujeres sobrevivían, y fue cosa de tiempo para que los españoles victoriosos se mezclaran con ellas, forjando la base de una nueva "raza": la criolla chilena. Idealismos a parte, se trató de un mestizaje parejo, de hombre español y mujer indígena, ambos de pueblos guerreros. Son contados los casos del mundo en que un pueblo encuentra su origen en una relación racial tan específica. La guerra se mantendría con intervalos hasta completar unos 400 años. Es verdad que no todas las mujeres procedían directamente del elemento mapuche en este mestizaje inicial, sino que formaban parte sólo de una fracción o porcentaje de la misma, pues también hubo mestizajes con otras culturas de la región. El elemento hispano actuó como patrón rector y ordenador, y que acabó por forjar la unidad y la identidad que resulta en uno de los procesos más interesantes de la historia americana. En este sentido, la Raza Originaria de Chile no es estrictamente el elemento mapuche, sino el mestizo criollo, el chileno arcaico. Los chilenos, en conjunto, son la verdadera Raza Originaria de Chile; la nacida en este territorio, tanto en sus orientaciones más indígenas como en las más europeas.

Otro argumento interesante contra el mito de las razas originarias americanas en general, proviene de sorprendentes hallazgos realizados en varias partes del continente, pero que el estatus de lo "políticamente correcto" se ha encargado de contrarrestar cubriendo con un velo gris, pues demuestran la existencia de un flujo de poblamiento en América anterior a la llegada desde Asia por Beringia, hace unos 8 o 9 mil años según la teoría de Alex Hardlicka, y distinto del tipo étnico mongoloide propio de las tribus precolombinas existentes al arribo de los conquistadores. Es decir, diferente a los indoamericanos, a los "pueblos originarios". Mientras, autores como Paul Rivet concluyen en que la llegada del hombre a América se produjo a través del Pacífico por navegantes malayos y australianos, hace unos 11 a 15 mil años. Al respecto, corresponde recordar las investigaciones arqueológicas del chileno Roberto Rengifo, miembro de la Societé Scientifique du Chili entre 1904 y 1935, quien publicara una interesante obra titulada "El Secreto de la América Aborigen". Allí, pone el tela de juicio la teoría del poblamiento mongoloide de América por Bering y las islas Aleutianas, proponiendo en su lugar que la dispersión humana fue de Sur a Norte, sugiriendo la naturaleza antártica del origen del hombre americano. Curiosamente, investigadores como María Rostorowski también han aconsejado considerar la posibilidad de esta ruta de dispersión, en tiempos posteriores y tomando la leyenda incásica de Viracocha. Para Rengifo, la antigua raza que pobló el territorio chileno sería la Chilinga, y el nombre del país no provendría de un vocablo quechua que significaría "más al Sur", como usualmente se cree, sino de la expresión Chi-Li, que significa "Roca Escrita". Los trabajos de Rengifo han sido intensamente estudiados y desarrollados en nuestros días por el joven historiador, escritor e investigador Rafael Videla Eissman. Uno de los hallazgos que ratifican las dudas de los negadores del poblamiento americano por Bering, es el cráneo de Luzía, una mujer de raza negroide tipo melanesia encontrada en 1971 en Minas Gerais, en un yacimiento de Lagoa Santa, al Sureste del Brasil, cuya antigüedad ronda los 12 mil años. Según el investigador Walter Neves, de la Universidad de São Paulo, la pieza demostraría que estos tipos étnicos son los verdaderos aborígenes de América, los primeros americanos, llegados accidentalmente desde Oceanía arrastrados en sus barcazas por las corrientes del Pacífico, y cuyas comunidades fueron destruidas por el avance de las tribus mongoloides que penetraron posteriormente por Alaska hacia fines del período glaciar. Vale advertir que otro sorprendente hallazgo también fue "correctamente" sepultado en pro de mantener los mitos de las razas originarias de América. Corresponde al descubrimiento, en 1996, de un esqueleto humano en el Paleonindian Spirit Cave Mummy de Kennewick, Estado de Washington en la Costa Oeste, de una persona blanca e indiscutiblemente caucásica, de unos 9.000 años de antigüedad. Sin embargo, la tribu de los indios umatillas sobre cuyas tierras se encontró el individuo, exigieron de vuelta las piezas óseas junto a otros grupos políticos y de agitadores indigenistas de Estados Unidos y Canadá, apelando a una ley que les permite a los indígenas pedir de regreso piezas o restos pertenecientes a sus ancestros, para enterrarlas nuevamente y frenar así las investigaciones científicas. Aunque un juez dio la razón a los antropólogos durante el 2004, la campaña logró detener la investigación del Hombre de Kennewick. Nuevamente, se ha salvado el mito "políticamente correcto". A pesar de todo, el hallazgo de Kennewick viene a reforzar algunas investigaciones científicas que también han establecido sorprendentes paralelismos entre la industria lítica de la cultura solutrense, del Paleolítico Superior de Francia y de la Península Ibérica, y puntas de lanza y otras herramientas de lascas descubiertas en Cactus Hill, Virginia, datadas en más de 15 mil años; es decir, justo en el período en que este pueblo desaparece de Europa. Del mismo modo, se han descubierto herramientas líticas de tipo solutrense en excavaciones sobre territorios pieles rojas (cultura Clovis, 11.500 años, que se extendió desde Canadá hasta el Norte de México) y también se han precisado similitudes entre agujas de origen esquimal y las de la prehistoria francesa, pues los solutrenses tienen fama de ser los primeros inventores de la agua de coser con "ojo" par enhebrar el hilo. La investigación genética también confirmó, en tiempos recientes, la existencia de hasta un 25% de antecedentes europeos en algunas comunidades indoamericanas de los Estados Unidos. Recordemos que en Chile está el caso del yacimiento de Tejas Vedes, en Reloncaví, anterior a todo lo conocido pues corresponde a un asentamiento humano que registra 11.500 años y, según las investigaciones de radiocarbono, podría estar encima de otros anteriores aún, de casi 33 mil años o más. En vista de estos antecedentes, la Raza Originaria no sería entonces el indoamericano como tal, sino las comunidades de Europa y Oceanía que, en flujos distintos, llegaron a la América prehistórica antes que el elemento asiático fundador de las culturas encontradas por los conquistadores a su llegada al continente.

Actualmente, los agitadores "indigenistas" han desplegado a los cuatro vientos la bandera de los supuestos "derechos territoriales" al Sur de la región del Biobío, que le asistirían a sus comunidades desde tiempos ancestrales y que fueron parte de su autonomía durante el tiempo de la Colonia y principios de la República de Chile y Argentina. El panorama histórico que ofrecen es el de un país "indígena" abarcando en calidad de autonomía los territorios de Arauco y la Patagonia, que en tiempos de la Colonia habrían sido independientes de Chile y de Argentina (Virreinato de la Plata), que disputaron su posesión durante el siglo XIX. Al respecto, los ideólogos y publicistas del "indigenismo" ofrecen una fantástica descripción de la Independencia, según la cual este fabuloso "país indígena" también participó en calidad de nación emancipada contra la imposición de las repúblicas "winkas". Lo curioso es que en todas las zonas del Biobío donde persistió el alzamiento indígena posterior al nacimiento de la República, los mapuches actuaron en favor de los realistas y de ninguna manera con propósitos independentistas, generalmente por temor a perder las relaciones comerciales que se habían formado durante la Colonia y de las que los indígenas participaban ampliamente, cruzándolas por encima de la cordillera andina. Las afirmaciones pretendidamente "indigenistas" se orientan a justificar las intenciones autonomistas incitadas por agitadores políticos entre los indígenas bajo el concepto del "uti possidetis" de 1810, que fuera reconocido por las jóvenes repúblicas cuando recién terminaban los fuegos de la Independencia de América. Según este principio, los derechos territoriales de cada país se basaban inicialmente en la relación con el mismo territorio que le correspondía a cada una en los tiempos de la Colonia Española y hasta el momento de su independencia. Esto pasa también por fomentar la idea ilusa de que la Patagonia no perteneció a ninguna Gobernación durante la Colonia Española, valiéndose del criterio cartográfico usado principalmente entre algunos europeos de la época, pero que no tiene el consentimiento de los cartógrafos y cronistas oficiales de la Corona Española, en cuyos trabajos prácticamente siempre aparece la zona de la Araucanía y la Patagonia formando parte del Reino de Chile (ver mapas reproducidos más abajo). Ya hemos visto que el mito de la "Raza Originaria" y de los ancestrales "derechos territoriales" pasa por la necesaria demonización del período de la Conquista y Colonia española, presentándolas como procesos de usurpación del territorio indígena en manos del invasor español. La tendencia innata de las sociedades a ponerse del lado del más débil y de quien se presenta como víctima, ha hecho que este planteamiento tenga gran difusión, especialmente entre autores izquierdistas que ven en él la oportunidad de dar rienda suelta a la monserga del imperialismo colonialista de aquellos siglos y de paso criticar con rudeza a la Iglesia Católica. Sin embargo, autores serios como el destacado historiador nacional Sergio Villalobos han puesto en duda el tenor de estas afirmaciones, asegurando que los propios pueblos de la Araucanía tuvieron gran responsabilidad en su propia dominación. Así lo dice, por ejemplo, en su artículo: "Araucanía: Errores Ancestrales", publicado en "El Mercurio" del domingo 14 de mayo de 2000, y que le costara una querella por "injurias y discriminación" dirigida por organizaciones agitadoras del "indigenismo", bajo los auspicios de una autoridad parlamentaria de la zona que, paradójicamente, se ha abanderado por la lucha contra la intolerancia y la libertad de expresión. En dicha columna, Villalobos recuerda que siempre una cultura más desarrollada y avanzada termina imponiéndose a la otra, cosa que también ocurrió en Arauco, cuando los indígenas quedaron deslumbrados con los caballos, armas y regalos de los conquistadores, cosa fácilmente verificable revisando los escritos de los primeros cronistas del territorio. El historiador también cita la presencia del aguardiente y del vino como un factor de sometimiento importante en los primeros contactos entre indígenas y españoles. Lo mismo ha ocurrido en muchos otros episodios de conquista del mundo: Norteamérica, África, Australia, etc. El Premio Nacional de Historia agrega que una muestra del rápido sometimiento indígena al español fue la facilidad con que adoptaron el idioma castellano, la fe católica y la moral cristiana, abandonando la poligamia y las prácticas sexuales condenadas por la Iglesia. Muchos indios yanaconas participaron directamente de la conquista y la pacificación de los indígenas, asistiendo lealmente a los españoles que les llamaban "indios amigos". Una partida militar de 200 a 400 españoles o criollos podía llegar a tener hasta tres mil yanaconas acompañándoles, por lo que no fue raro que, con el tiempo, muchos de ellos terminaran integrados al ejército regular y recibiendo una modesta suma de dinero por sus servicios. La mayor parte de las razones de las pérdidas del territorio indígena no estuvieron asociadas con usurpaciones y saqueos propiamente tales, como se ha tratado de sugerir, pues tuvieron lugar en períodos en que la mayor parte de los indígenas estaban sometidos a la realidad social española. Más bien se debió a incapacidades para incorporarse al sistema comercial, manteniendo tradiciones de caza y recolección en lugar de participar de la agricultura y la ganadería. Y no puede decirse que el sistema de mercados haya sido impuesto de forma súbita y violenta por parte del conquistador: la más activa relación entre españoles e indígenas había sido, desde sus primeros contactos, el comercio, al punto de que O'Higgins lo creía como el mecanismo más indicado para conseguir la incorporación del elemento indígena a la realidad nacional post Independencia.

Para poder sostener estas afirmaciones, los agitadores deben basarse en un puñado de hechos históricos relatados muy imprecisamente en su discurso y que podríamos relacionar de la siguiente manera:

Como era de esperar, los escándalos y las sensiblerías en torno al asunto del indigenismo rápidamente tentaron la participación de los llamados "grupos ecologistas" financiados por poderosas ONG's internacionales, como la Fundación Goldsmith y la Fundación Rockefeller. Antes de avanzar en la situación chilena de la influencia "ecológica" sobre el indigenismo, conviene detener algunas líneas sobre el sorprendente trabajado publicado en 2003 con el título "Eco Imperialismo. Poder Verde, Peste Negra", del destacado académico de la Atlas Economic Research Foundation de los Estados Unidos, Paul K. Driessen, quien en el pasado fue miembro de organizaciones ecofanáticas como el "Sierra Club" y "Zero Population Growth". Recuerda el señor Driessen el caso del proyecto de Planta Hidroeléctrica de Gujarat, en la India, que iba a dar electricidad a cerca de 5.000 villas. El plan marchaba viento en popa hasta que un grupo de ecoactivistas internacionales presionaron fuertemente a las agencias crediticias para que retiraran el apoyo financiero del proyecto. La excusa para tan desmedida acción fue, según la explicación oficial, que la instalación del sistema de energía hidroeléctrica "desarraigaría" a los habitantes ribereños del Guajarat, alegando además que el curso del río sería alterado y mataría la fauna que vive en los costados del caudal. Driessen agrega que el proyecto incluía un tratamiento de aguas para irrigación y consumo, que la habría puesto disponible para 35 millones de persona, que quedaron privadas de este beneficio por un absurdo e irresponsable tremendismo de parte de los ecofanáticos. El actuar de estas agrupaciones internacionales ecofanáticas tiene un objetivo concreto: impedir que aparezcan polos de desarrollo económico en sectores rurales, especialmente en países del Tercer Mundo. Bajo el concepto de la incompatibilidad entre la vida silvestre y la presencia humana, las ONG's y los magnates financistas se esmeran en procurar que la luz del desarrollo y la civilización no llegue hasta los territorios agrestes, para fomentar así la tendencia migratoria de las comunidades rurales hacia los grandes centros urbanos. De ahí se explica, por ejemplo, la polémica compra realizada por Douglas Tompkins de la Estancia Valle Chacabuco para someterla al régimen de "área de conservación", impidiendo en ella la actividad ganadera que era el sustento de Cochrane, poblado sumido ahora en un grave peligro. Chile ha sido escenario de un caso perfectamente análogo al de Guajarat: la Central Ralco, del Proyecto Hidroeléctrico Alto Biobío. El proyecto de generación de energía limpia en el Alto Biobío nació de la necesidad de cubrir el alto consumo energético que se requerirá en años venideros. Consideraba inicialmente la construcción de seis grandes represas de generación hidroeléctrica dispuestas a modo de escalones, una tras otra. La primera de ellas era la Central Ralco y su construcción debía comenzar el año 1999. Sin pretender justificar ni simpatizar con la venta de la generación de la energía eléctrica que acababa de ser entregada completamente a poderosos consorcios españoles, vale reconocer que el proyecto caía del cielo a las necesidades energéticas de Chile. En la zona de trabajos vivían cerca de 5 mil pehuenches distribuidos en seis o siete comunidades. Sólo dos de éstas, la Ralco Lepoy y la Quepuca Ralco, iban a verse afectadas por las zona de aguas de la represa. Aunque entre ambas sumaban unas 550 personas (92 familias), la presencia ancestral de estos pehuenches en dichos territorios generó un fuerte debate, a partir de 1997, sobre la legitimidad del proyecto y los eventuales daños culturales que pudiese ocasionar. Por tal motivo, Endesa contrató a un especialista argentino para materias de relocalización, don Leopoldo Bartolomé, quien ideó un completo proyecto de erradicación que respetaría las costumbres indígenas, incluyendo la construcción de canchas para las ritos y para juegos de chueca. Con estas ofertas de traslado, más un subsidio en dinero, no fue raro que a los pocos meses varias familias aceptaran la propuesta. La noticia cayó como bomba entre los ecologistas, tan acostumbrados a la incitación y a la agitación social. Decididos a parar el proyecto y contando con generosas colaboraciones de organizaciones conservacionistas internacionales, iniciaron una agresiva campaña que incluía desde la publicación de libros hasta acciones vandálicas en la zona de trabajos. Sin embargo, como el proyecto involucraba trabajos directos de reforestación de todas las áreas comprometidas, labor auditoreada por el Servicio Agrícola y Ganadero y por la Corporación Nacional Forestal, los ecofanáticos no tuvieron grandes argumentos ambientalistas para poder atacarlo y recurrieron al mismo fundamento estrella de sus colegas del Guajarat: la destrucción "cultural", el daño a las poblaciones locales y las consecuencias del "desarraigo". De este modo, desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, se habló incluso de "medidas coercitivas" para obligar a los pehuenches a firmar y de engaños en las promesas formuladas. Sin embargo, los jefes de hogar siguieron llegando a acuerdos con Endesa y, al poco tiempo, 84 de las 92 familias pehuenches ya habían aceptado el traslado y firmaron el convenio con los inversionistas. Vale recordar que, en similar período, pueblos como Gualliguaica y Tambo, en el valle del Elqui, eran trasladados de su ubicación original para permitir la construcción del embalse Puclaro, al interior de La Serena, sin que aparecieran por allá las polillas del ecologismo alegando contra las medidas de desarraigo o desplazamiento de sus habitantes. Dos hermanas, las "Ñañas" Quintreman, se alzaron como bandera de lucha contra el proyecto, al negarse decididamente a aceptar las millonarias ofertas que la empresa llegó a formularles para que se trasladasen de la zona. Desde atrás, una gran cantidad de intelectuales de izquierda y políticos echaban más leña al fuego. Como no podía faltar, el autoproclamado "Príncipe Felipe de la Araucanía y la Patagonia", Philippe Boiry, emitió varios comunicados entre 1997 y 1998 en los que también adhería incondicionalmente en contra del proyecto hidroeléctrico y en "favor" de las comunidades pehuenches de la zona. Así las cosas, una serie de violentas protestas tendrían lugar en 1999 en las riberas del Biobío contra esta central, generando una polémica de tales características que los trabajos debieron quedar suspendidos por largo tiempo. Insólitamente, ciudadanos españoles y norteamericanos fueron descubiertos entre los revoltosos, y posteriormente dejados en libertad, como hemos dicho. Cinco años de escándalos y controversias comenzaron a acercarse a su fin cuando las "Ñañas" aceptaron, hacia principios del 2004, una jugosa cantidad de dinero propuesta por Endesa. De inmediato, grupos ecologistas e "indigenistas" comenzaron a amenazar a las hermanas por su decisión, según ellas mismas lo denunciaron a los medios de comunicación. Finalmente, la Central Ralco fue inaugurada en octubre de 2004. Como es sólo la primera parte del proyecto general, sólo está en capacidad de abastecer el 10% de las necesidades totales que se contemplaba cubrir con las seis centrales en funcionamiento. Con el alejamiento de los inversionistas tras tantos años de polémica resultaría difícil suponer que alguien se atreva a construir siquiera uno de los otros cinco niveles de embalse del plan original. De este modo, el ecofanatismo, valiéndose del "indigenismo", logró provocar un daño irreparable al interés nacional.

El 28 de octubre del año 2003, tras tres años de trabajo, se presentó formalmente en el Ministerio de Planificación Nacional el llamado "Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas de Chile", orientado a dar una supuesta perspectiva realista y honesta de los derechos territoriales e históricos de los pueblos de origen indígena, además de precisar una "deuda" con el elemento indígena nacional. Es decir, la tijera del Apartheid benevolente a que hemos hecho referencia. Curiosamente, quien lideraba esta Comisión destinada a dar análisis a los derechos y las necesidades de reparaciones territoriales de las comunidades indígenas, era uno de los peores entreguistas y atropelladores de derechos territoriales de la historia de Chile en los últimos años: el nefasto ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, culpable de las entregas de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur, iniciador de la venta compulsiva de la Patagonia austral, además de ser autor de la odiosa declaración de "qué importan pedacitos más o pedacitos menos" de territorio. Con tan ilustre figura en la Comisión, no fue raro que el informe presentado ofreciera una enorme cantidad de errores e inexactitudes, al punto de que no dejaron convencido a nadie y debió bajarse rápidamente el perfil del mismo ante las críticas de todos los sectores a sus imprecisiones y conclusiones exageradamente moralistas y puritanas. De éstas llaman más la atención, por ejemplo, el haber mantenido irresponsablemente el mito de la Raza Originaria con respecto al pueblo mapuche, intentando desacreditar la evidencia antropológica que establece las diferencias de esta comunidad con la del resto de las de tronco chincha-chileno en el país, aludiendo a meros asuntos de similitudes culturales fácilmente explicables por la inevitable relación social que debió darse entre todos los habitantes de la zona, incluso en períodos de guerra. El informe dice expresamente que las actuales evidencias: "...dan cuenta de la presencia del Pueblo Mapuche desde tiempos muy antiguos en estas tierras, le han restado validez científica a la hipótesis propuesta primeramente por Ricardo Latcham y luego reproducida por el historiador Francisco Antonio Encina, para ser finalmente transformada en doctrina oficial en los textos escolares". Ambos autores aludidos habían supuesto el origen del pueblo mapuche en una migración de indígenas guaraníes, cosa que nunca se ha comprobado. Sin embargo, de estar equivocada la tesis de Latcham sobre el origen amazónico de este pueblo, ello no quita que todo el resto de la evidencia científica -como la antropología y la craneología- sigan demostrando que el pueblo mapuche no correspondía al tronco chincha-chileno de todos los demás indígenas de Chile, por lo que debe haber llegado en años posteriores a ocupar un territorio que no tiene nada que ver con sus verdaderos orígenes. Salvo por supuesto, si se quieren aplicar criterios de conveniencia para evaluar la veracidad de las respectivas teorías. En otro de sus puntos, comete el error gravísimo de hacer juicios valóricos sobre episodios históricos empleando elementos morales o sociales de épocas actuales, al establecer que: "El proceso de conformación del Estado-Nación chileno, supuso un intento sistemático y deliberado por asimilar a los Pueblos Indígenas: fue el intento de las élites del siglo XIX por conformar una ciudadanía leal a la Nación. La Nación chilena no es el producto de una evolución natural espontánea, que inspira al desarrollo no deliberado de una comunidad. El desarrollo del Estado Nacional en Chile, en cambio, es resultado de un proceso guiado por un proyecto político que -en conformidad a los ideales republicanos- tuvo por objeto erigir una comunidad sobre la cual fundar el universalismo de la ciudadanía. La “ceguera frente a la diferencia” que subyace a ese tipo de universalismo, se tradujo en la negación de la identidad y de la existencia de los pueblos originarios como entidades sociohistóricas". En otras palabras, el principal problema de los pueblos indígenas no estaría en la discriminación o la falta de reconocimientos a sus derechos, sino en todo lo contrario, es decir, en el hecho de intentar incorporarlos a la vida nacional. La "ceguera ante la diferencia" haría del indígena, por consiguiente, un ser que permaneció invisible, inexistente en la realidad cultural de Chile. De un sólo plumazo desaparecen de los anales la inspiración "Lautarina" de las logias de la independencia, "La Araucana" de don Alonso de Ercilla, la mitad de toda la base mestiza del criollo chileno, casi tres cuartos de la toponimia de todo el territorio y hasta el popular club deportivo del "Colo Colo". También se desconoce casi por reflejo condicionado que en las tropelías cometidas por invasores argentinos en el Lonquimay durante el año 1883, fueron militares chilenos los que se pusieron del lado de los indios pehuenches defendiéndolos y enfrentando a la soldadesca del vecino país, desmintiéndose así la leyenda de la mancomunidad de intereses y acciones entre las Repúblicas de Chile y Argentina para someter a los pueblos indígenas. Llegando a pisar más hondo en el fango, la Comisión arriba a una propuesta francamente delirante: "Perfeccionar la Constitución Política del Estado, introduciendo una regla incorporada en las Bases de la Institucionalidad, que:

Obviando el incorrecto empleo del concepto de "declarar" en una Constitución Política y las suspicacias que genera el uso de la referencia al territorio en el que "actualmente el Estado chileno extiende su soberanía" en el segundo párrafo reproducido, parece anodino y poco escrupuloso solicitar que una Carta Fundamental haga en su texto juicios de orden histórico que no le son competentes, por corresponder aquella a materias jurídicas, además de retrotraer el debate sobre los efectos prácticos de las legislaciones a los tiempos de la ilustración europea, cuando se creía francamente en el poder transmutador y todopoderoso de las leyes. Adicionalmente, hay una gravísima caída de parte de estas recomendaciones tan "políticamente correctas" de la Comisión, al solicitar que el Estado garantice "la preservación de la diversidad étnico cultural de la nación". ¿A qué se refiere? ¿A la pureza de las razas? ¿Al explícito reconocimiento de un Apartheid al solicitar un estatuto jurídico especial para un grupo étnico? ¿A la "limpieza" del mestizaje, para distinguir al "indígena" del "común"?. Por este sentido, se propone la creación de mecanismos de reclamo de territorio "ancestral" en donde se conceda un puntaje especial y alentador a las comunidades indígenas que "de manera pacífica" formulen sus reclamaciones, con lo que implícitamente, la Comisión da por entendido que los atentados y la violencia en Arauco persistirán por largo tiempo y no se recomiendan acciones concretas para reprimirlas. Además, estos territorios definidos eufemísticamente como "espacios jurisdiccionales", no necesariamente son indígenas. Si bastará con demostrar que son territorios ancestrales y que en ellos viven indígenas, la pregunta surge de inmediato, es: ¿Y qué sucederá con los "no indígenas" que estén cometiendo el error de estar viviendo en esos mismos territorios, de manera ancestral? La respuesta no aparece por ningún lado del informe. En definitiva, y como bien lo advierte el profesor Erwin Robertson en su excelente análisis del "Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas de Chile", publicado en la revista "Ciudad de los Césares" Nº 67 de diciembre de 2003, las conclusiones, además de no dejar satisfecha a ninguna de las partes participantes del problema que se propuso abordar, abren peligrosamente las puertas a la actividad de los extremistas que operan desde el alero del "indigenismo", como por ejemplo, al sugerir la necesidad de que los funcionarios públicos de determinadas zonas rurales hablen castellano y mapudungún para atender a la población lugareña. Si se toma en cuenta que el mismo Informe propone un estatuto jurídico especial para el elemento indígena, no será para nada sorpresa que, ante la eventual aplicación de un criterio como el sugerido, los grupos extremistas de separatismo indígena aprovechen de exigir, entonces, que dichas autoridades sean indígenas y no chilenos "del resto", medida que encontraría perfecto ajuste al contexto general que se describe. Para nuestro criterio, la publicación de la encuesta CEP de 2006 y a la que nos hemos referido más arriba, terminó de sepultar las conclusiones fantasiosas y los desvaríos pseudo científicos de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas de Chile.